|

|

||||||||

|

|

| Home |

Volumen 2: Num. 1, enero de 2005

Cita sugerida para este artículo: Martorell R. La diabetes y los mexicanos: ¿Por qué están vinculados?

Prev Chronic Dis [serial online] 2005 Jan [date cited]. Available

from: URL: http://www.cdc.gov/pcd/issues/2005/

jan/04_0100_es.htm.

La obesidad y la diabetes eran probablemente poco comunes antes del advenimiento de la agricultura. Nuestros ancestros, cazadores y recolectores durante milenios, tenían dietas variadas pero impredecibles. Los estudios realizados con los cazadores-recolectores del siglo XX sugieren que las fuentes animales dominaban nuestra antigua canasta alimenticia, mientras que las plantas (frutas, verduras y frutos secos) proporcionaban sólo del 20% al 40% de la energía total (1). Las poblaciones modernas de cazadores-recolectores y, presumiblemente, las antiguas, a pesar de tener una dieta alta en grasas y en proteínas, no mostraban los signos y síntomas de las enfermedades no transmisibles: una paradoja. Quizás las necesidades de energía no eran siempre satisfechas, lo que mantenía, por lo tanto, el control del tamaño de los cuerpos. Además, la falta relativa de sal y de carbohidratos simples, una mezcla de grasas buenas y saturadas, mucha fibra, abundantes micronutrientes, una vida vigorosa y activa y menos estrés que el que soportamos hoy en día podrían explicar este descubrimiento. Con una provisión de alimentos incierta, uno esperaría encontrar individuos con genotipos “ahorrativos”, genotipos que aumentan su capacidad de convertir los alimentos en grasas, para tener un margen de supervivencia.

La agricultura trajo una provisión de alimentos más predecible pero con menos variedad. Las cosechas se perdían de vez en cuando, resultando en hambrunas cuando las reservas de granos se agotaban, pero con el tiempo, la agricultura posibilitó la sustentación de poblaciones cada vez más importantes, con genotipos ahorrativos, desarrollándose como antes. Los súper alimentos, tales como el maíz en Mesoamérica, la sustancia con la que los dioses mayas, en su cuarto intento, pudieron finalmente crear al hombre, de acuerdo con el Popol Vuh (el libro sagrado de los mayas), llegó a proporcionar tanto como el 80% o más de las necesidades de energía. El aumento de las poblaciones trajo nuevos tipos de infecciones que, junto con las dietas limitadas, dieron origen a las deficiencias nutricionales que han afligido a la humanidad en los recientes milenios. La agricultura fomentó el desarrollo de sociedades altamente estratificadas e hizo posible que algunos pocos llevaran una vida de lujo. Hasta el siglo XX la gordura era una señal de riqueza.

La mayor parte de mi carrera profesional ha estado dedicada al estudio del hambre y de la desnutrición en los países en vías de desarrollo. A medida que las tasas de desnutrición infantil disminuyen en Latinoamérica y en otros países en vías de desarrollo, la prevalencia de la obesidad está aumentando rápidamente y yo, como muchos de mis colegas, he comenzado a estudiar ambos extremos del espectro: concretamente, la deficiencia y el exceso (2).

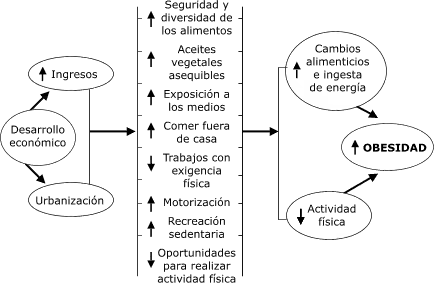

El desarrollo económico y la urbanización son los motores de la “transición de la nutrición” (3). Las vías de esta transición incluyen una mayor seguridad de los alimentos, la disponibilidad de fuentes económicas de grasas en forma de aceites vegetales, el hecho de comer fuera de casa más frecuentemente, la naturaleza menos ardua de los trabajos modernos y el aumento en la recreación sedentaria (particularmente, la televisión). Estas vías han transformado los patrones de la actividad alimenticia y física y, como resultado, inclinaron la balanza a favor de la obesidad (Figura 1).

Figura 1. Causas posibles de la transición de la nutrición y la aparición de la obesidad en los países en vías de desarrollo. Adaptado de Martorell y Stein, 2001 (2), y Popkin, 1994 (3).

Algunas poblaciones pueden estar más predispuestas a la obesidad (por ejemplo: los habitantes de las islas del Pacífico, los indios americanos) debido a los genotipos ahorrativos, según lo propuesto por el genetista Neel hace algunos años (4). Los fenotipos ahorrativos también pueden incrementar la predisposición a la obesidad: algunos datos sugieren que la desnutrición intrauterina e infantil también puede “programar” a los individuos a ser metabólicamente ahorrativos y si el futuro les brinda una vida de abundancia, estos individuos estarán en riesgo de padecer enfermedades crónicas, tales como la diabetes (5).

México es un país que está muy lejos de la transición de la nutrición. La encuesta nacional de nutrición mexicana de 1999 reveló que la obesidad (el índice de masa corporal [BMI] >30) entre las mujeres de 18 y 49 años de edad aumentó del 9% en 1988 al 24% en 1999 (6). Si a la mezcla agregamos el sobrepeso (BMI = 25,0–29,9), el porcentaje de mujeres con sobrepeso u obesas aumentó del 33% al 59% en tan sólo una década. La encuesta de 1999 también reveló que la prevalencia de la atrofia (baja estatura para la edad, indicador de la desnutrición infantil) entre los niños en edad preescolar de las zonas rurales indígenas al sur de México fue del 42%, tan alta como en los países del Sub-Sahara africano. Sin embargo, el problema de la obesidad creció de manera alarmante en todos los sectores de la sociedad. Todos los grupos socioeconómicos, las zonas rurales al igual que las zonas urbanas y todas las regiones de México, incluso el empobrecido sur, mostraron aumentos igualmente drásticos (Figura 2). La obesidad y las enfermedades crónicas en México ya no pueden ser consideradas como problemas de los ricos. Sin embargo, los mexicanos pobres tienen una doble carga: la desnutrición infantil además de la obesidad. A medida que la transición de la nutrición se revela aún más, como lo ha hecho en Chile, la obesidad se vuelve mucho más común entre los pobres, como sucede en los Estados Unidos.

Figura 2. Niveles de sobrepeso (BMI = 25,0–29,9) y obesidad (BMI >30.0) en 1988 y en 1999 en mujeres de 18 a 49 años de edad en México, por región. BMI indica el índice de masa corporal. Datos de Rivera et al, 2001 (6). [También está disponible una descripción textual de este gráfico, que incluye los enlaces para los artículos importantes.]

Los méxico-estadounidenses son uno de los grupos más gordos en la que es una de las naciones más gordas del mundo. Tres de cuatro méxico-estadounidenses adultos (mayores de 20 años de edad) tenían sobrepeso o eran obesos a fines del siglo XX (7). Las dietas abundantes y poco saludables, muchas horas mirando televisión y la renuencia a hacer ejercicio son algunos de los factores que deben culparse. Por ejemplo, un estudio realizado en niños mexicanos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos reveló la poca ingesta de frutas y verduras y un excesivo consumo de refrescos y refrigerios con alto contenido en grasas (8).

La obesidad es un marcador fácil y visible de la pandemia internacional de enfermedades no transmisibles, de las que se encuentran disponibles cuantiosos datos de todo el mundo (2). La obesidad es también un importante factor de riesgo para la diabetes de tipo 2 y, cuando aumenta la obesidad, podemos esperar la aparición de la diabetes (9).

La diabetes es un problema creciente en todo el mundo. Se proyecta el crecimiento de la prevalencia de la diabetes en adultos (>20 años de edad) en los países desarrollados del 6,0% en 1995 a 7,6% para el año 2025 (10). La diabetes en los países en vías de desarrollo también aumentará del 3,3% al 4,9% y, debido al tamaño y al crecimiento inicial de las poblaciones, el aumento en la cantidad de personas con diabetes será desproporcionado en el mundo en vías de desarrollo. La cantidad de personas con diabetes aumentará de 51 millones a 72 millones en los países desarrollados, pero en los países en vías de desarrollo, la cantidad aumentará de 84 millones a 228 millones. Los tres países con la mayor cantidad de personas con diabetes en 1995 eran India (19,4 millones), China (16,0 millones) y los Estados Unidos (13,9 millones). En el año 2025, el orden de la lista no cambiará, pero la cantidad absoluta aumentará drásticamente en la India (57,2 millones) y la China (37,6 millones), pero en menor medida que en los Estados Unidos (21,9 millones). México, que en el año 1995 estaba noveno en la lista mundial (3,8 millones), para el año 2025 subirá al séptimo lugar (11,7 millones).

La diabetes es un problema grave de salud pública entre los mexicanos y los méxico-estadounidenses. En el año 2000 se detectó la diabetes en el 8,1% de los mexicanos adultos (11), en comparación con el 13,1% y el 14,5% de los hombres y mujeres méxico-estadounidenses en el período comprendido entre 1988 y 1994 (12). En los Estados Unidos, los adultos de origen mexicano, particularmente los hombres, tenían tasas más elevadas de prevalencia de la diabetes que los blancos o negros no hispanos, así como también un mayor grado de glucemia basal alterada (Figura 3). La prevalencia de la diabetes en los Estados Unidos crece rápidamente. Dicha prevalencia de la diabetes aumentó del 8,9% en el período de 1976 a 1980 al 12,3% en el período de 1988 a 1994 entre los adultos de 40 a 74 años de edad (12). Los méxico-estadounidenses, el subgrupo hispano o latino más grande en los Estados Unidos, es dos veces más propenso a contraer diabetes que los blancos no hispanos de edades similares (13).

Figura 3. Prevalencia normalizada por edades, de la diabetes diagnosticada y no diagnosticada y la glucemia basal alterada en la población > 20 años de edad en los Estados Unidos, clasificada por sexo y grupo étnico, basada en la Tercera encuesta nacional del examen de nutrición y salud (NHANES III). Datos de Harris et al, 1998 (12). [También está disponible una descripción textual de este gráfico, que incluye los enlaces para los artículos importantes.]

Por haber nacido en América Central, comparto la misma ascendencia con los mexicanos (españoles y amerindios). No es sorprendente entonces que la diabetes esté presente en mi familia. Algunas estadísticas deberían asustarme. El riesgo de por vida de padecer diabetes para los estadounidenses nacidos en el año 2002 es de, aproximadamente, uno de cada tres para la población general, pero de uno de cada dos para la población hispana (14).

Las características del estilo de vida son las principales responsables de los altos niveles de obesidad y diabetes entre los mexicanos, pero también hay otras consideraciones que son muy importantes. El San Antonio Heart Study (Estudio del corazón en San Antonio) comenzó en 1979 y es un estudio de la diabetes y de enfermedades cardiovasculares basado en la población de méxico-estadounidenses y blancos no hispanos en San Antonio, Texas (9). Uno de los hallazgos interesantes de este estudio es que el grado de ascendencia de los indios americanos es el principal factor de riesgo para la diabetes, presumiblemente debido a los genes ahorrativos heredados (15).

El rol de los mecanismos intergeneracionales, específicamente el riesgo de padecer diabetes en la edad adulta como resultado de la exposición prenatal a la diabetes, ha quedado claro a partir de los estudios realizados en los indios americanos Pima en Arizona (Figura 4). Se descubrió que la prevalencia de la diabetes entre los adultos de 20 a 24 años era del 1,4%, si la madre no padecía de diabetes; de 8,6% si la madre era prediabética (presentó la diabetes luego del parto) y de 45,5% si tenía diabetes gestacional (16). Los estudios de seguimiento realizados durante tres décadas revelan un aumento constante de la diabetes en los niños y adolescentes Pima. Desde el período de 1967 a 1976 hasta el período de 1987 a 1996, la prevalencia de la diabetes en niñas de 10 a 14 años de edad aumentó del 0,72% al 2,88%. En las jóvenes de 15 a 19 años de edad, la prevalencia aumentó del 2,73% al 5,31% durante los mismos períodos (17). El porcentaje de jóvenes (de 10 a 19 años de edad) expuestos a la diabetes gestacional, aumentó durante este período (Figura 5). Durante el período comprendido entre 1967 y 1976; el 2,1% de los jóvenes estuvo expuesto a la diabetes gestacional; para el período comprendido entre 1987 y 1996, la exposición se había casi cuadruplicado a 7,5% de los embarazos. La fracción de diabetes atribuible a la diabetes gestacional también aumentó marcadamente en los jóvenes de 10 a 19 años de edad, de modo que, para el período de 1987 a 1996, más de un tercio de los casos de diabetes podía atribuirse a la diabetes gestacional. También, más del 70% de las personas con exposición prenatal presentaron diabetes del tipo 2 entre los 25 y 34 años de edad (18). Evidentemente, el entorno intrauterino hiperglucémico, provocado por la diabetes gestacional, es un determinante importante de la aparición temprana de la diabetes de tipo 2, que se encuentra por encima de cualquier predisposición transmitida genéticamente y es otro ejemplo de la programación fetal (19). Una consecuencia adicional es que el 50% de las mujeres con diabetes gestacional padecerá diabetes dentro de 5 años (20). La preocupación por la diabetes gestacional no se limita a la población Pima. La incidencia de diabetes gestacional aumentó del 4,9% en 1990 al 7,1% en el año 2000 en California, donde las mujeres asiáticas e hispanas registraron mayores incidencias que las mujeres blancas y estadounidenses de raza negra (20).

Figura 4. Prevalencia de la diabetes de tipo 2 entre los indios americanos Pima adultos (de 20 a 24 años de edad) de Arizona, de acuerdo con el estado de la diabetes de la madre durante el embarazo. La madre prediabética es la que presenta la diabetes después del parto. Datos de Pettitt et al, 1988 (16). [También está disponible una descripción textual de este gráfico, que incluye los enlaces para los artículos importantes.]

Figura 5. Exposición a la diabetes gestacional (DG) y fracción de la diabetes atribuida a la DG entre grupos de los indios americanos Pima adultos (de 10 a 19 años de edad) de Arizona (n = 6902). Datos de Dabelea et al, 1998 (17). [También está disponible una descripción textual de este gráfico, que incluye los enlaces para los artículos importantes.]

La diabetes gestacional agrega combustible a la ya acelerada epidemia de diabetes. El elemento intergeneracional opera a través de las mujeres y comienza con la interacción de la predisposición genética y las costumbres poco saludables del estilo de vida, que precipitan la obesidad en las niñas y las mujeres en edad reproductiva, lo cuál, a su vez, aumenta el riesgo de diabetes antes o durante el embarazo. El porcentaje de mujeres expuestas a la diabetes en su vida intrauterina aumenta en cada generación posterior, elevando, con cada generación, cada vez más las tasas de diabetes en la población general. Este panorama ya se revela en las poblaciones mexicanas de América del Norte y merece un estudio serio.

Se estimaron los costos de la diabetes en los Estados Unidos en $132 mil millones para el año 2002 (21). Cumplir con las exigencias para los servicios de atención de la salud pública provocados por la diabetes, costará, sólo en México, $318 millones en el año 2005, un 26% más que en el año 2003 (22). Mientras que los costos monetarios son sorprendentes, el sufrimiento y la discapacidad entre los que tienen diabetes y sus familias, son incalculables.

Debemos enfrentar la pandemia de la diabetes con urgencia. Los estudios de eficacia demuestran que los cambios en el estilo de vida pueden reducir eficazmente la incidencia de la diabetes en las personas que se encuentran en alto riesgo (23). Necesitamos programas eficaces que promuevan estilos de vida saludables y hacer que los estudios de detección sistemática y el manejo responsable de los casos estén disponibles con facilidad. También debemos dedicar recursos importantes a la producción de nuevos medicamentos y nuevas terapias. Combatir la obesidad y la inactividad debe convertirse en una prioridad nacional. Se deben tomar medidas preventivas junto con un frente amplio, comportamiento que afecten el comportamiento, así como también el entorno físico: desde cómo diseñamos nuestras ciudades para promover la actividad física hasta las políticas de agricultura y alimentos que respaldamos para fomentar una canasta alimenticia más saludable. Debemos promover contundentemente el amor a la actividad física y a las dietas saludables, especialmente entre nuestros niños. Necesitamos programas flexibles que puedan adecuarse a los entornos locales y a nuestra diversidad cultural, incluso el mosaico de grupos hispanos en los Estados Unidos. México, con muchos menos recursos, debe realizar todo lo anterior mientras que al mismo tiempo combate los problemas de desnutrición que no se resolvieron en el pasado. El futuro será desalentador sólo si permitimos que sea así.

Autor para correspondencia: Dr. Reynaldo Martorell. Department of Global Health, The Rollins School of Public Health of Emory University, 1518 Clifton Rd, Room 754, Atlanta, GA 30322. Telephone: 404-727-9854. E-mail: rmart77@sph.emory.edu.

|

|

|

|

|

|

The opinions expressed by authors contributing to this journal do not necessarily reflect the opinions of the U.S. Department of Health and Human Services, the Public Health Service, the Centers for Disease Control and Prevention, or the authors’ affiliated institutions. Use of trade names is for identification only and does not imply endorsement by any of the groups named above.

Privacy Policy | Accessibility This page last reviewed October 25, 2011

|

|